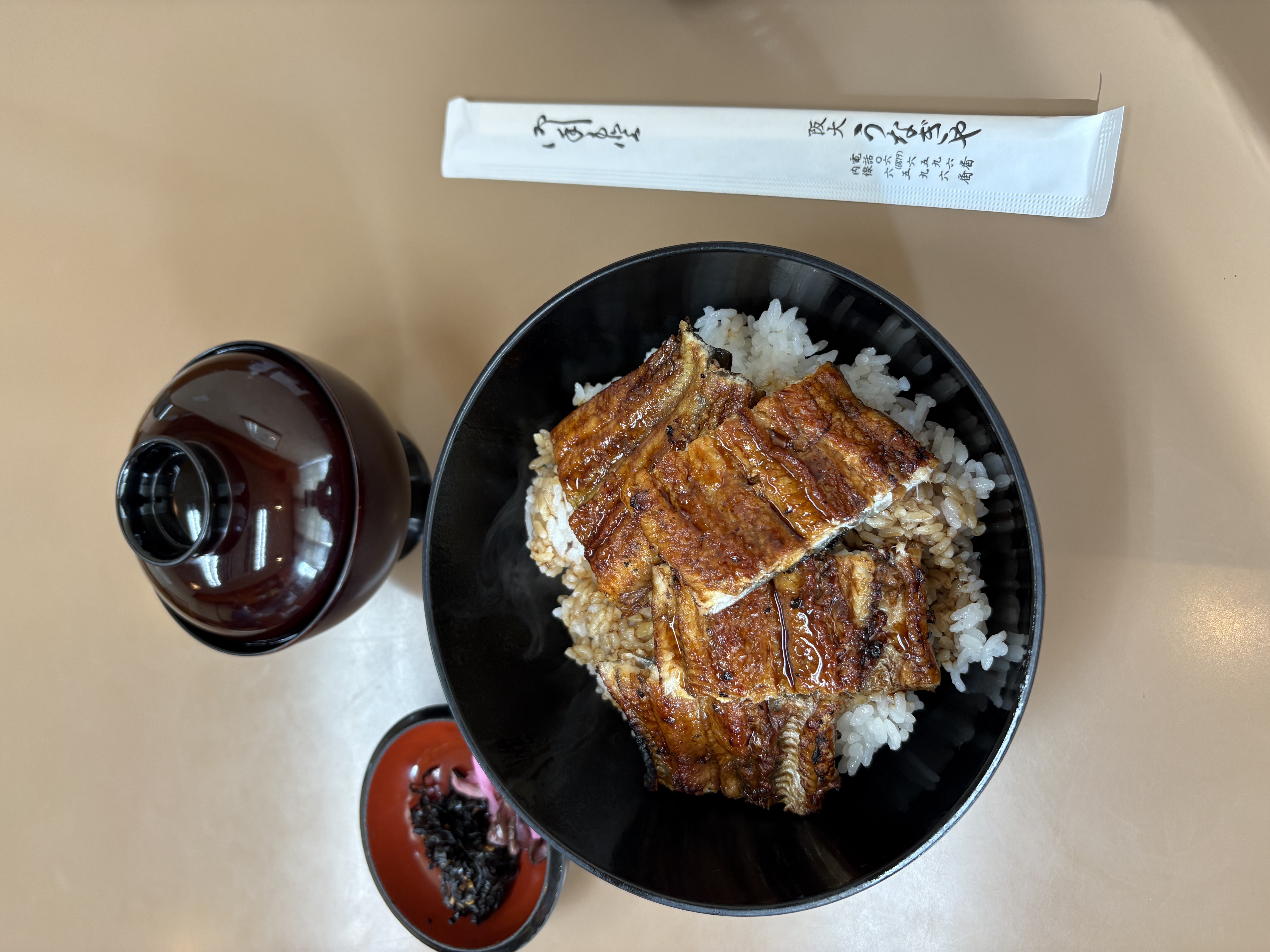

「う」

今日は一年ぶりの阪大病院。

右奥に3階ほど高い建物が新築なった検査診察棟。

外来受診棟は新築後初めてなので、ウロウロしながらも全て終えたのが13:40過ぎ。

その後旧棟の一階にあるうなぎ屋に直行

8年前の入院時二度程食べたが、その懐かしい暖簾をくぐる。

そして鰻丼を注文。

美味かった。

季節はずれ

春に購入した畑でタイヤショベルを使い作業をした帰り、牧草畑の縁を通りかかった。

と、右手の畑の枯れ草の中に黄色い小さな花が、ポツンポツンと咲いているではないか。

タイヤショベルから降りてみると、間違いなくたんぽぽだ。

見ていると、風に乗って雪も吹き付ける中、ものともせず咲き誇っている。

11月11日秋色真っ盛りの中

頑張ってるたんぽぽ

人生の秋を迎えた自分と重なって、思わず「負けるなよ❗️」と声をかけた。

キツツキ捕獲

体験教室で何かが窓にぶつかる音がした。

見て見るとキツツキだ。

なんとか捕まえて見ると、思いの外小さい。

「喰ってやるぞ〜」って言ったら、眼を剥いて「突っついてやる〜」だって!

その後、勿論解き放ってやった。

温かかった。