なんと無く「イトカワ」⁉️

3日前の16日、病院の枕頭台の上に小さなタッパーに入った小さな「黒い塊」が目についていた。

今日午前、手術後の血液などが腹腔内にたまらない様排出する為に入れていたドレンが抜かれた。

結構痛かったが「江戸以前の武士の切腹を思えば、何の此れしき」と歯を食いしばった。

イヤイヤ本題だ。

午後看護師に「コレなーに」と聞いてみると、それが問題の「胆石」ですよと教えてくれた。

真っ黒な塊で1円玉と比べても随分と小さい。

こんな小さな物が悪さをしていたのか?

看護師も、コレは小さな方で、この大きい方の4~5倍もある方も結構いますよと言うではないか。

大きさが病の優劣では無く、胆管に転がり出た胆石が身体に変調をもたらした筈だが、

なんと無く大きさで優劣をつけたがる。

しかし、考えてみると漢方の「熊の胆」と同じ性質の物か⁈

興味が湧いて目を近づけてみると、表面は撫でたようにツルっとしている。

この胆石を見ていると、10余年前のニュースを思い出した。

そう、通信は途絶え、宇宙を彷徨っていながら奇跡の生還を果たした探査衛星「はやぶさ」が、

初期の目的の小惑星「イトカワ」の地上サンプルを持ち帰ってきた。

そのニュースの「イトカワ」がこれだ。IMG_6011.webp

似てるよなぁ‼️

いよいよお別れ

もう間もなく手術室に呼び出される。

73年連れ添った「胆嚢」ともお別れか。

この後どんな人生が待ち受けているのか?

先生は何も問題ないと言う。

したり顔の友人は「脂っこい物は食べられ無くなり、食べすぎると下痢をするんだぞ、とか......」

はたまた他の友人は「簡単に言うけど、必要だから身体にそなわっているんだろ」とか

そりゃそうだけど......

こんなんだったら、入院前に平和園或いは有楽町のジンギスカンを腹一杯食べておけば良かった。

後悔先に立たず、か!

73年の人生を振り返ると、自分の身体から失った物が幾つかある。

20才の時、虫垂炎で盲腸を切除

43才の時、肺がんの疑いで右肺上葉を切除。術後、癌では無く、気管支嚢胞とわかる。

65才の時、右膝の内側の筋芽細胞10g切除。尤もこの細胞はシート状(ハートシートと呼ばれている)に培養され、

2ヶ月後に自分の心臓に移植。この筋芽細胞は、増えて自分の体に戻って来ているが......

そして73才の今日、胆嚢切除だ

人生、色々な別れがあるものだ

チューリップが、無い

この度、胆嚢切除の手術を受ける為、札幌市内の大学病院に入院した。

11日の事だ。

外科病棟に行くと、しばらく待たされた後案内されたのは4人部屋。

カーテンに仕切られた一つの空間があてがわれ、病衣に着替えたりしている内に尿意を催す。

高齢者にとってありがたい事に、へやの斜め向かいにトイレがあり、男性、女性の確認をし、入る

「⁉️、❓。個室ばかりでチューリップが無い⁉️」

間違って女性用トイレにはいったか⁉️

変な誤解を受けない内にと、慌ててトイレルームの外にもどり確認するが、間違っていない。

改めて覗くと矢張り3箇所の個室ばかり。

安心して、個室で用をたすのだが、

水鉄砲の照準を上手くチューリップの真ん中に当てるのが難しい輩が増えているこんにち、

トイレのあり様も変わって行くのか。

遠からず、全ての男性トイレに、チューリップが無くなる日も来るのか

因みに、手術は明日14日の予定。

スポンサー

5月に、スポーツ少年団のスポンサーを引き受けてくれないか、との話しが舞い込んだ。

音更町内の鈴蘭小学校のバドミントン少年団だが、元々シャトルの消耗が激しい上に、ここにも物価上昇の影響が出てきていて、

十分練習が出来ず困っているとの事。

一も二もなく協賛に賛成していたのだ。

そして先月上旬、鈴蘭小学校まで出向いて取材を受けたのだが、6月24日、漸く勝毎紙面に紹介された。

食は命の親玉

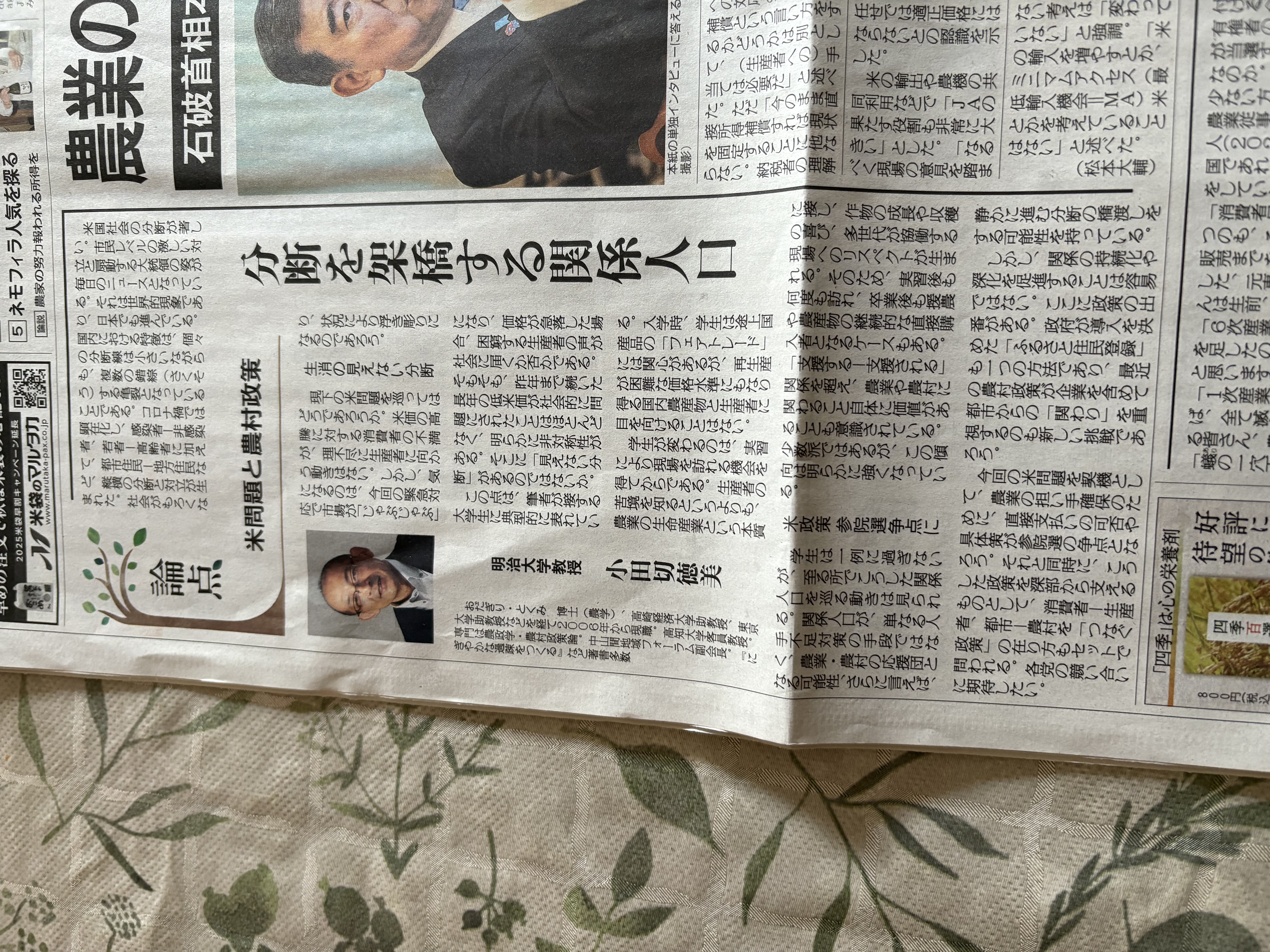

今朝の業界紙一面。

論点。高知大学客員教授小田切徳美氏が「コメ問題と農村生活」の問題点について論じている。

「分断を架橋する関係人口」と、大見出しにあり、目を引く。

自分自身、遥か昔(自分の人生の中なのでたかだか35年程前だが)、「少数民族」となりつつ有る農家自身が、生産現場を開放して、食糧ができるまでを消費者に「伝えなきゃ」、食糧の価値は伝わらない。

つまり、作物の種を播いた後、灌水、除草、追肥などの農作業と同じで、消費者の口に食糧が届くまでを生活者に伝える事も

農家自身の「21世紀の農作業」であると自認し活動して来た。

この動きは、我が酪農業界では1999年、「酪農教育ファーム」として結実し、会員牧場には、年間100万人弱の学校や生活者が訪れている。

私自身としては35年、組織としても26年、関係人口作りに貢献してきているのだ。

小田切教授はこの事を、トランプ政治や小泉コメ大臣の劇場政治に見られる社会の分断、非対称性から読み解き、消費者理解が必要と解説している。

彼の下に集まる学生達は、入学時、途上国産の「フェアートレード」には関心があるが、

再生産が困難な価格水準にもなり得る国内農産物と生産者に目を向ける事はない。

学生が変わるのは、実習により現場を訪れるようになってからである。

農業の生命産業と言う本質に接し、作物の成長や収穫の喜び、多世代が協働する現場へのリスペクトが生まれる。

こう言う学生達は、農業、農村の応援団となりは可能性、さらに言えば、静かに進む分断の橋渡しをする可能性をもっている、と述べている。

つまり、農村自から、関係人口を増やすための能動的な活動が必要であると、説いている。

変わって、同紙面下段の「四季」には6次産業とは1次、2次、3次産業を足したのか、掛けたのか、どちらか。」

正解は掛け算。「1次産業がゼロになれば、全て滅ぶ」だそうだ。

自分自身は足し算かと思っていた。1次➕2次➕3次