台湾から

ウエモンズハートの投稿見た!

ご苦労さん!あの台湾からのお客様の嬉しそうな写真をみるにつけ、スタッフ皆んなの頑張りに嬉しくもあり、また帰った後自分の出番が又一つ無くなっているのかと思うと少し寂しい気もします。

長い長〜い受け身ばかりの入院生活が続いていたので、スッカリ指示待ち人間になっています。

普段の生活ばかりでは無く、体験活動もできるようトーキングのリハビリもしなくては...

もう直ぐ戻ります。

私の居場所を空けて置いて下さい。頼みますよ⁉︎

据え置き

今週火曜日だから4日前か。

南の離島からHさんと言う私と同い年の方が入院して来た。

彼も拡張型心筋症と病名も一緒。入院目的は矢張りハートシートの移植が目的と言う事で、先輩の私は知ったかぶりで今までの顛末を話した。

彼は来週火曜日に足から筋芽細胞を採取する予定で、色々な検査を受けて来た。

一連の検査の中で一つ問題点が見つかったようだ。

前立腺に癌らしきものが見つかってしまった。

今日、詳細な検査が行われ、結果待ちだ。

何が問題か?

もし癌が発見されるとその治療を先行して行なう事が大事で、且つ向こう5年

間再発しない事を確認した上での移植手術となるらしい。

つまり癌を発症した経験のある人は、5年間待たなければならない。

その理由はこうだ。

癌は何処に転移するか予測不能なので、そう言う危険度の高い細胞を培養し移植する事は出来ないらしい⁉︎

お向かいのHさんは、拡張型心筋症が進行し合併症を発症したり心房細動などを起こす可能性が非常に高くなっている今、5年も待たされたらどうなるのか?

「不覚だ。漸くこの先端医療に辿りついたのに、何て事だ!」と嘆く事しきりだ‼︎

まだ癌かただの前立腺肥大かどうか確定されてはいなので杞憂かも知れないけど、先端医療を受ける為の関門っていくつも有る様だ。糖尿病然り、心臓左心室の拍出能力も35%以上、或いは15%未満の方も出来ないらしい。

因みにHさんの拍出力は32%位。自分は23%くらい⁉︎

進められ流されるまま スンナリ治験が受けられた自分は感じなかったけれど厳しいルールがあるんだ‼︎

Hさん、大丈夫!

北海道と南の離島の相互訪問を約束したんだから...頼みますョ⁉︎

嬉しき事

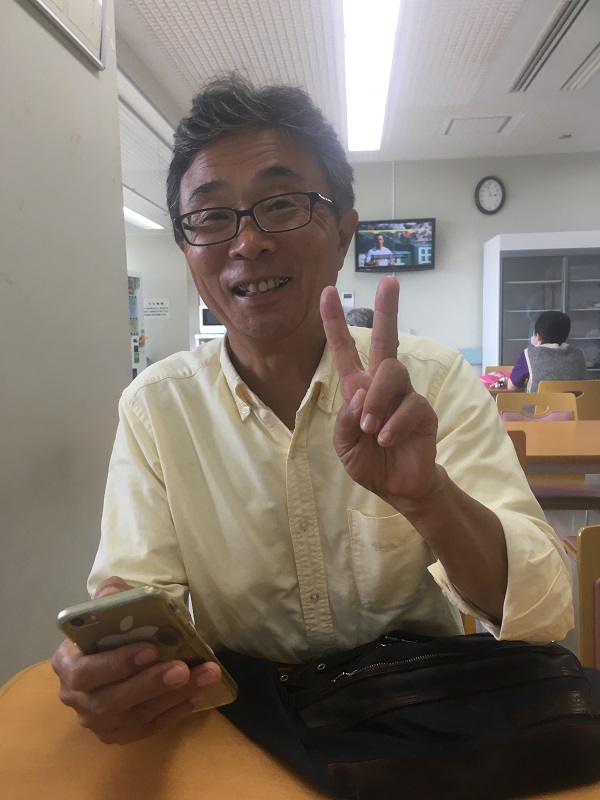

昨日午後、新潟から友人が見舞いに来てくれた。宮本浩朗さんだ。

相変わらずダンディで、自称白バラの騎士と言うだけはある。

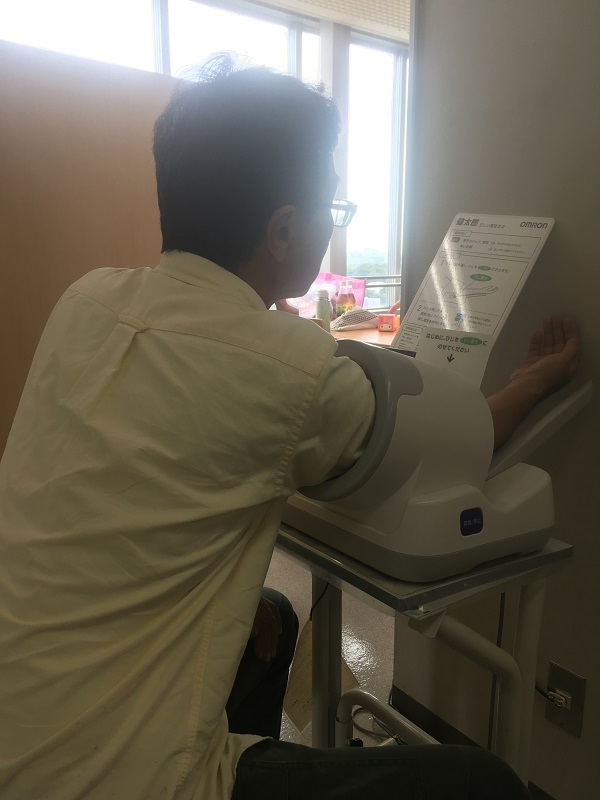

挨拶もそこそこに血圧測定。健康管理も万全だ。流石...

こう見えても彼は還暦も既に迎えているが、若々しい!ピースサインなんかしている。

話しに花が咲き喉もカラカラ。

1Fのスタバに行き、アイスコーヒーとケーキをご馳走して頂いた。

東京にいるお孫さんに会いに行くのに、わざわざ遠回りして寄ってくれた。

そう言えば先々週の日曜日には、大阪在住の滝本和世さんも見舞いに来てくれた。彼女は五年程梅田の大丸での北海道物産展でお手伝いして頂いた職員の方だ。その後若くして脳梗塞を患い半身不随なところ、電動車椅子を使って来てくれた。

朋あり 遠方より来る 亦楽しからず哉

外面如ブタ 内面如ヒト

「 動物体内でヒトの臓器』

ショッキングなニュースだ。

文部科学省の専門委員会は、移植用の臓器を作る為の研究を認めることで大筋合意。と有る。

理屈はこうだ。

特定の臓器ができないよう遺伝子操作した動物の受精卵にヒトの細胞を移植、ブタなど動物の子宮に入れて妊娠させる。そのまま育てると、ヒトの臓器を持つ動物の子供が出来る。らしい。

この研究計画は実施研究機関の倫理委員会での承認が必要だ。

ヒトの細胞が混じった動物の出産を認めるかは、今後議論する、とある。

この研究の是非は、素人の私には論ずる資格も無ければ、つもりもない!

しかし、このニュースから昔見たホラー?映画「フライ(蝿)」を思い出し気持ち悪くなった。

頭から白い布を被って顔を見せないある研究者が「この部屋の中に居る頭の白いハエを殺さないでくれ!」と懇願するが、同僚は意味するところを理解出来ない。

その博士は、生物を分子(だったか、記憶は定かでは無いが)に分解し、他の場所で再生すると言う科学技術を発明し、動物実験に成功する。

ヒトへの応用は他人に依頼出来ず、自分を実験台にする。

その装置の中に入り、助手にスイッチを入れさせる。

スイッチを入れると同時に、その装置に一匹のハエが紛れ込んでいる事に気付く。慌てて停止を指示するも、時すでに遅し‼︎

再生された結果、ハエにはヒトの頭、ヒトにはハエの頭と入れ替わって再生されてしまった。と言うストーリーだ。

結末は忘れてしまったが、兎も角、一方では人類に貢献しつつ、他方では残酷な結果をもたらす。核技術も然り。

なんだかね〜、豚の体をした人間が出来ないか心配だ。

もう一つ、ジョージ・オーウェルの「動物農場」を思い出した。

やはり、豚が主人公だ。

人間に酷使されている、ウシ、ウマ、ブタ、ヤギヒツジ、などなどの家畜と言われる動物達が助け合って人間を倒し、酷使の無い動物達のユートピアが作られる。そのうち、知恵のある豚が指導者となりユートピアを治めていくようになり、ついには他の動物達を搾取し始める。反抗する者は、親衛隊となった犬を使って弾圧する。

これはユートピア思想と弾圧、処刑などの恐怖政治を繰り広げたレーニンやスターリンを批判した小説だが、いずれも気持ちが悪い‼︎