帰路

8日の札医大を皮切りに病院の検査ツアーが始まった。

9.10日は東京泊。

11日は大阪へ移動し、阪大病院関連施設、春日丘ハウスに投宿。

12.13日は通院検査。

14日~17日はカテーテル検査やシンチの為入院して検査を受ける。

17日は淡路島へ移動し一泊

翌18日大阪に戻り、19日は伊丹、羽田乗り換えで午後2時30分帯広に帰着。

今回は前便後便とも機体の右のK席、つまり機体は北東から北向かって飛んでいるので、

左から西日が当たり、機影は東側だったのだ。

東京湾上空を羽田へ向けて着陸態勢に入る

羽田空港無事着陸し、帯広便に...

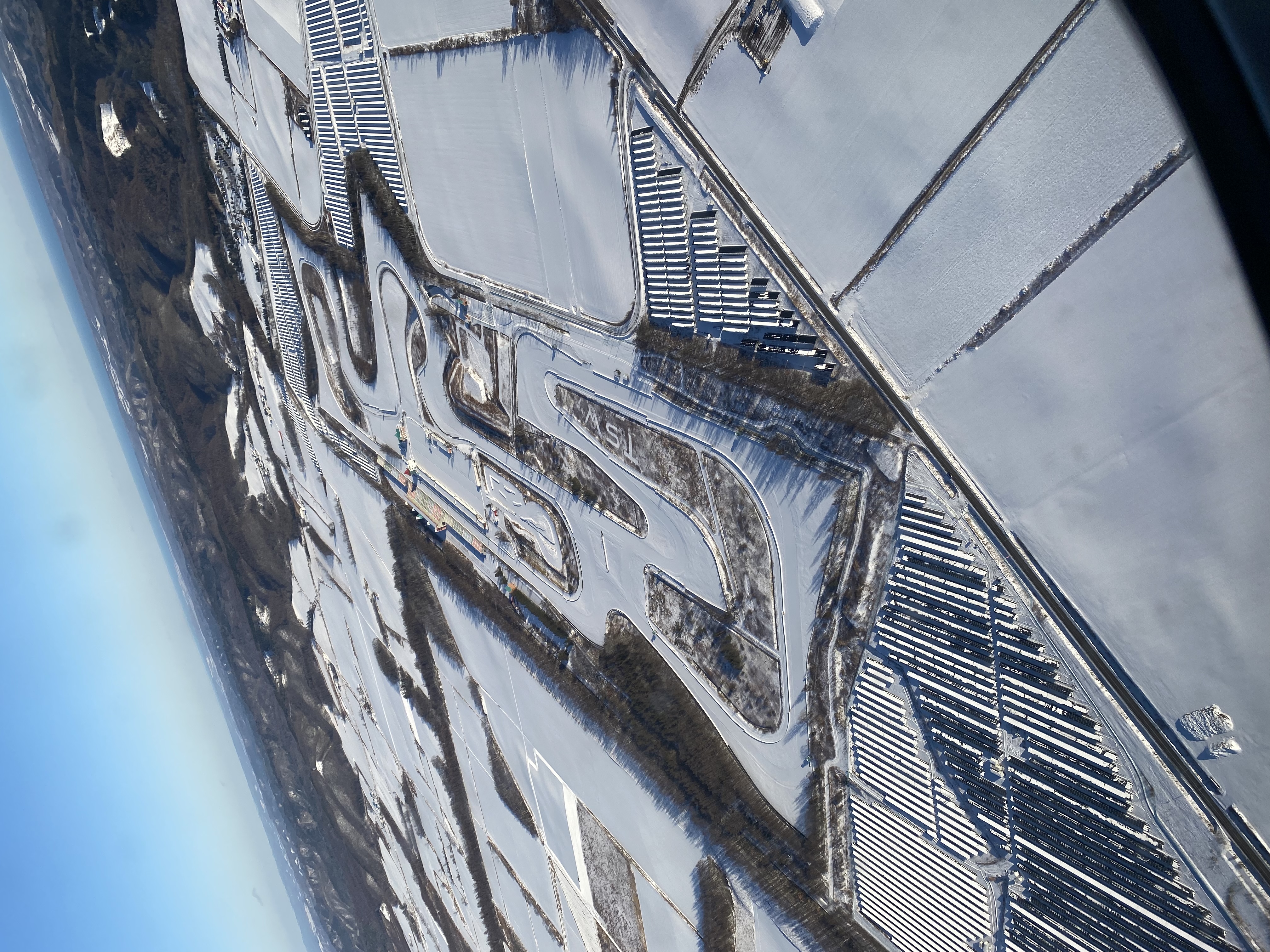

十勝に入った

更別スピードウエイ

朝ドラ「舞いあがれ」の航空大学校で有名になった十勝帯広空港に着陸態勢に入る

幸せのカタチ

札医大、東京を経由して11日午後大阪入りした。

特発性拡張型心筋症の治療の為、平成29年に治験段階のハートシート移植を受けて

から5年目の検査を受ける為で、阪大病院近くの春日丘ハウスに入った。

12日13日は通院での検査を受け、昨日14日には心臓カテーテル検査を受ける為、

懐かしの西9病棟に入院。

大過なければ17日には、医師からの説明の後退院となる予定。

還暦前から原因不明の体調不良が続いていた。そして8年前病名の判明と共に

余命5年との宣告も受けた。自分は古希は迎えられないものと覚悟せざるを得な

かった。

その後悪化の一途だった中、現在札医大助教の小山先生に阪大病院の澤芳樹

先生を紹介していただき、幸運にも治験段階のハートシート移植を受けさせて

いただいた。

その後、薄皮を剥ぐ様に病状も好転。そして5年。

この5年を振り返ると特筆すべきは、手術の翌年の平成30年にはNHKの朝ドラ

「なつぞら」の台本作成の手伝いを始めとして約1年半に亘り演技指導、酪農

監修と言う事で、撮影に同行し、役者さん達とも親しく触れ合わせて頂いた。

兄妹夫婦8人で、廣瀬家のルーツ探訪で岐阜県揖斐川町にも訪れる事ができた。

そこでは、1600年代江戸初期に分家した廣瀬宇右衛門政元の兄弟4人の末裔も50人

程集まり、歓迎会も開いていただいた。

その後新型コロナのパンデミックで大騒ぎの合間を縫っては小旅行や友人達との

飲み会等も頻繁に行った。

夢の様な幸せな5年間であった。

さてさて、今回の検査結果や如何に?

訃報

今朝未明、イギリスのエリザベス女王が亡くなっとのニュースがながれた。

1926年4月21日生まれで96才だったそうだ。ご冥福をお祈りします。

と言っても、この女王に特別な思いがあった訳ではありません。強いて言えば、

2002年に酪農教育ファーム関係で視察に一度訪れた事際、バッキンガム宮殿を

訪れたと言う位の縁でしか有りません。

しかし、1926年4月21日と言う生年月日に反応しました。

日本の元号で言うと大正15年です。そして私の父は昭和2年1月29日生まれ。

まだ私が反応した意味は分からないと思います。

昭和2年は西暦1927年です。つまり私の父と一才違いなんですが、

4月21日生まれの女王とい1月29日生まれの父は、所謂同級生になるんです(イギリスは

9月が新年度が始まる様なので、実際は1学年上ではあるが)。

ただそれだけの理由ですが、95才になる我が父も元気で車を運転していますが、

いつ終命してもおかしくない無いんだと、いつかはくる永遠の別れを覚悟した所です。

話しは飛んで、先日来悲しい事に、61才の従妹、99才の義母が相次いで亡くなった。

そして自分史上初めて70才の大台に乗ってしまった。

難病を患った身としては、卒寿までの命なんて考えられないが、一日一日を楽しもう!