夜遊びのご褒美⁉️

昨夜、友人と飲みに出かけ、9時過ぎ、友人を残して家路につく。

タクシーを降り、何気なく夜空を見上げると靄のかかった今朝とは違い、雲は殆ど無く且つ新月のせいか星空がきれいだ。

地上の灯りが少ない西南西方向に目を向けると、なんとオリオン座が見えるでは無いか

現役時代の朝夕の牛舎作業時や未明や夜中の畑作業から開放された今、夜空を見上げる事はついぞ無くなっていた。

周りの農家の灯りが全く無い未明、トラックやトラクターのラジオから「昔は朝が私を迎えに来た。今は私が朝を迎えに来ている」と流れてくるいすゞトラックのコマーシャルに励まされ、

或いは数多の星座に見守られながら頑張って仕事をしていた往時の自分を、愛おしく感じた。

「フミヒコ、がんばったな❗️と」

幻想的な朝

2月26日水曜日午前5時の我が家からの眺め

夜半からの雪があがると同時に靄の中を朝日が顔を出すところ。

砂漠の嵐の中、オアシスに辿りついたようにもみえる。

列車旅

2月18日、月一の札医大受診の為午前11時45分発特急とかちで札幌に向かう。

昨年11月、

新幹線で京都から三河安城、

そして三島。

そして三島。

2日置いて伊豆下田から踊り子号で横浜へと電車旅はしているのだが、石勝線は一年振りだ。

2日置いて伊豆下田から踊り子号で横浜へと電車旅はしているのだが、石勝線は一年振りだ。

この日は天候も良く、何の変哲も無い車窓の景色にも惹きつけられる。

何となく北斎を感じる。

何となく北斎を感じる。

右手に高台と森林風景では、小学校就学前、母に連れられて御影の母の実家行った時、どんな山の中に行くのか心配になったことを思い出す。

右手に高台と森林風景では、小学校就学前、母に連れられて御影の母の実家行った時、どんな山の中に行くのか心配になったことを思い出す。

トマムの向側のホームでは、帯広、釧路方面への客の少ない事

トマムの向側のホームでは、帯広、釧路方面への客の少ない事

千歳市駒里。柏林の奥に見えるのが竹田牧場。親方三兄弟は既に亡く、18才の1年間の酪農実習は55年前の忘却の彼方。

千歳市駒里。柏林の奥に見えるのが竹田牧場。親方三兄弟は既に亡く、18才の1年間の酪農実習は55年前の忘却の彼方。

高齢者に名を連ねてみると、ボーッと車窓を眺めながら走馬灯の如く思い出を巡らせる列車旅も良いものだ。

誤報訂正

昨年11月22日にこのブログで我が家の敷地内に熊出没か⁈と下の写真付きでアップした。

先日2月18日夜、酪農学園大学のMORI先生と食事を共にする機会があった。

MORI先生は動植物の生態に詳しいので先の写真を見せながら、帯広の市街地から500mしか離れていない場所で

熊の爪痕を見つけたと、大発見をした如く話した。

すると先生曰く「あぁ、それは鹿が角を擦り付けた跡。熊はあんなに長い傷跡はつけないから」と

のたまうではないか。

先生は野鳥の生態調査の為、十勝の山野を駆け巡っているので、ごもっともと頷くばかり。

あぁ残念!と言うべきか、はたまた良かったというべきか。

何れにせよ熊出没ではなく鹿の様でした。

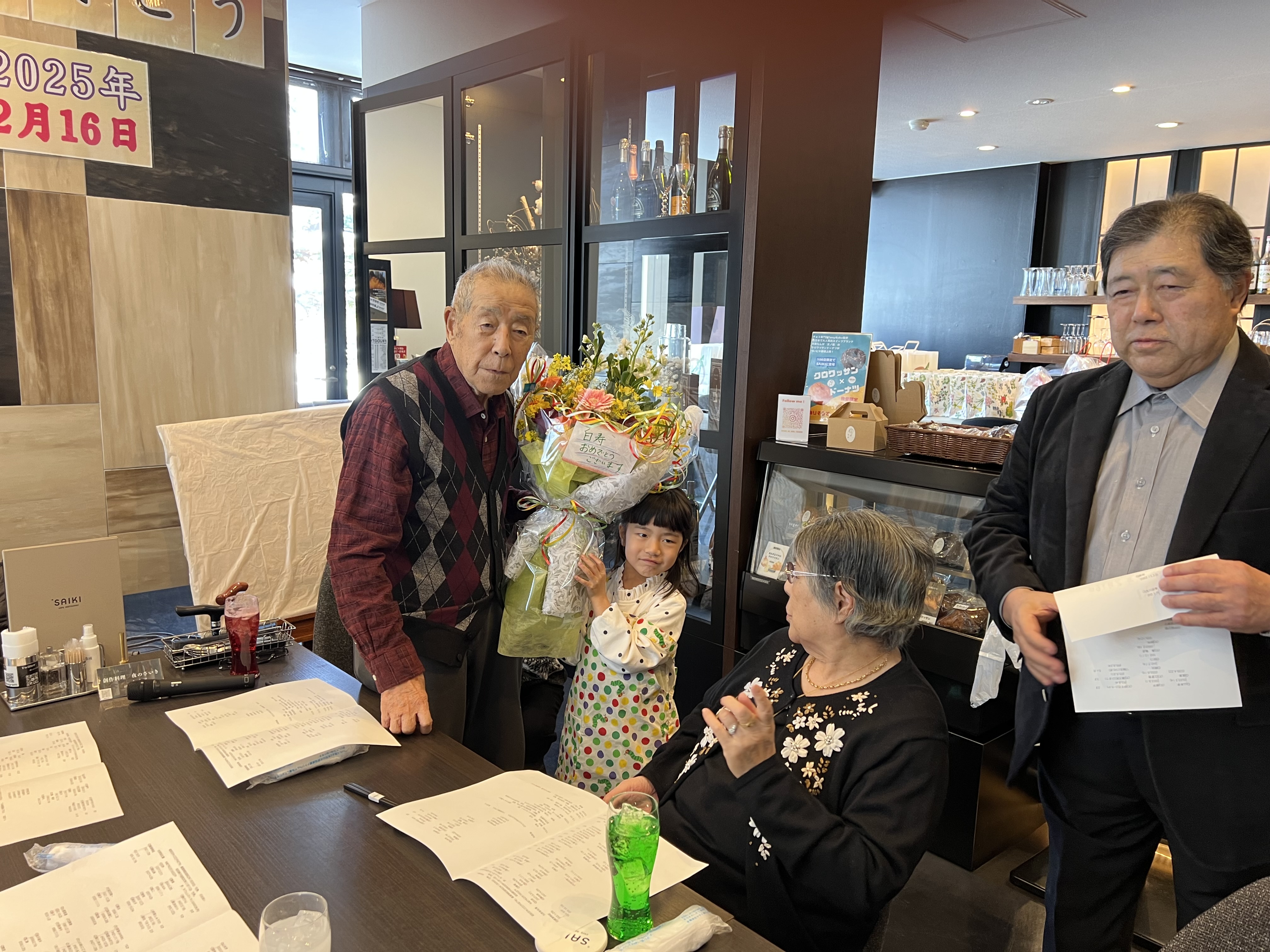

白寿

昨日2月16日、札内にあるカフェレストランSAIKIで、父博昭の「白寿」のお祝いをした。

父博昭、母ミヨ子を始め、我々子供世代四家族、孫世代、曾孫世代合わせて41名と極身近な5人が集まり

盛大な会だった。

曾孫からの花束を受け取る老父

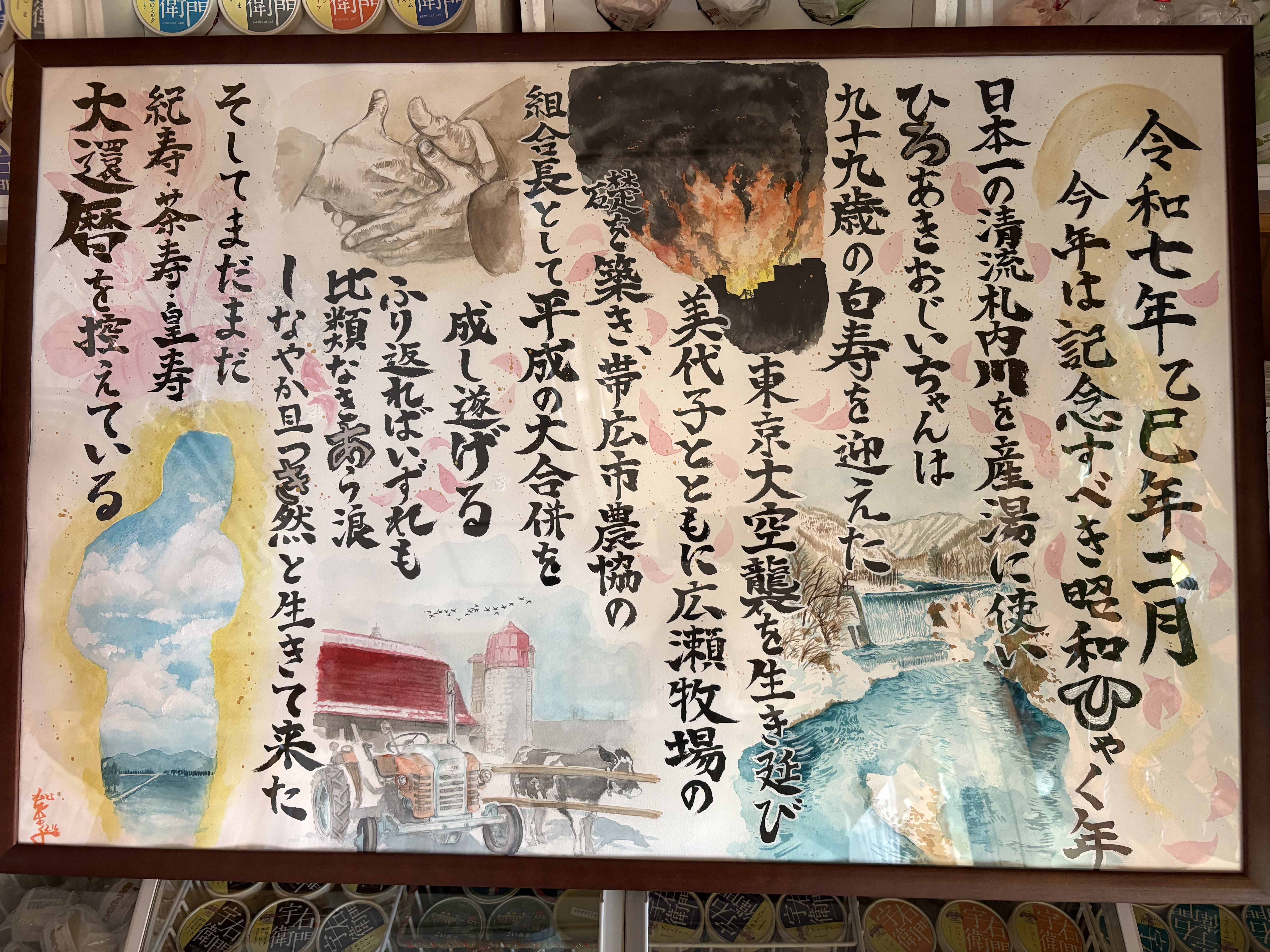

記念品は老父の99年分の人生のターニングポイントを「絵詞にした額」を贈呈した。

この額の文章は私が考え、それにまつわる絵は家内の姪の笙子が描いたものだ。

期待はしていたけれど、プロ級の絵の出来に皆感心していた。

父のお礼の挨拶も思い出話しも含めて、数え年99才とは思えないかくしゃくとしたものだった。

我が家では600年前からの系図があり、400年前の江戸時代前期から宇右衛門政元が分家して以来

の位牌も有るが99才まで生きた先祖は皆無。

最近では明治44年生まれの祖母トク婆ちゃんが90才。

明治9年生まれの曽祖母ハツばあちゃん88才。明治37年生まれの祖父種治86才。

明治5年生まれの曽祖父初次郎80才と何れも長生きだが、老父博昭は断トツの長生き。

因みに母ミヨ子も健在で、95才を迎える所だ。

私からの挨拶は「希望の光」と言う話しをさせてもらった。

希望の光とは、燦々と輝く太陽の光ではなく、

自分の立ち位置と進むべき方向がわからない真っ暗闇の中に、ポツンと灯る明かりこそが、希望の光である。

我々の様に70代にもなると、時折り父母の享年を超える超えないが話題の一つになる。

成る程親の享年以上の老後のモデルとして、背中をみせてくれている。

これって「老後の希望の光」ではないか