駐車場増設(整備)

ウエモンズハートの駐車場。

昨年4月、排水口の入れ直しに併せて砂利も取り替えた。

東側の堆肥舎兼乾乳舎の南側の通路も砂利を入れ替えただけで、ご自由に駐車して下さい

程度の通路にしてあった(実際は、下手なラインを引いて事故など発生した時、

責任問題になったら困るなぁと思いラインを引きあぐねていた。言い訳は兎も角、放置状態だった!)

何もしないでいる事は、責任も発生せず一番お気楽な状態にあぐらをかいていた。

そして、今回の大型連休では矢張り路駐が常に10台前後。

店とは反対側に駐車するため、道路を横断して店を往復したり、他の通行車両の邪魔になっていた。

そこで重い腰を上げて、石灰でラインをひいて9台分の駐車場を確保した。

昨日日曜日は連休よりやや少ない数の来客だったが、路駐は一台もなかった。

もっと早くラインを引けば良かった。

ご来店の皆様、今度から東側の通路もご利用下さい!

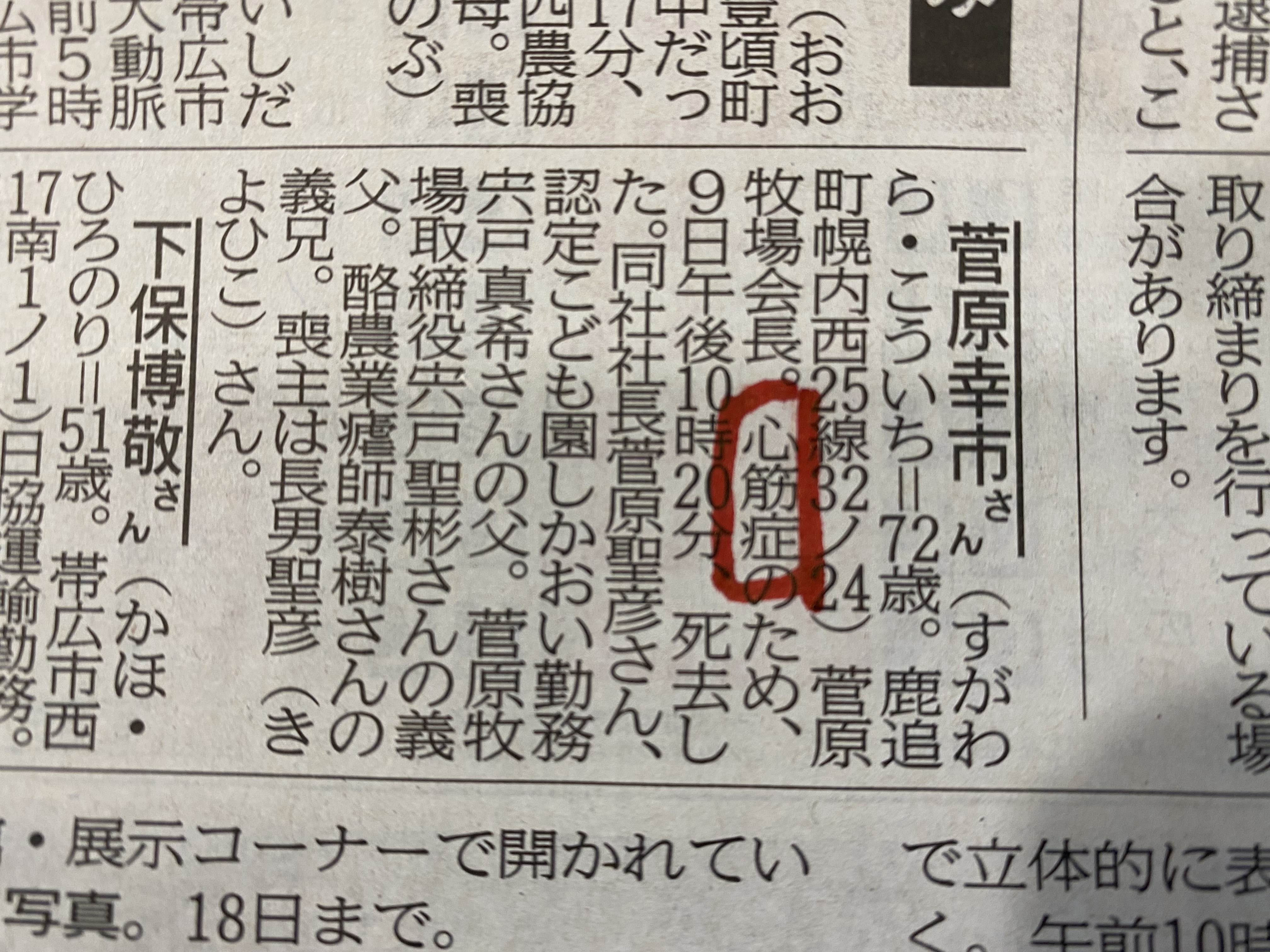

拡張型心筋症?

昨夜幸市君の通夜に出席して来た。

同じく同級生の小椋君は彼の遺影を見つめながら「幸市の顔、泣いているように見えないか⁉︎」と話しかけてくる。

誕生日はオレより3週間早い3月10日だった。

通夜の最後葬儀委員長の挨拶の中で、彼は「拡張型心筋症」を患い10年前と3年前に入院加療を受けたが、

昨9日夜心臓発作が起き、救急車で清水町の病院(かかりつけ医か?)に搬送され、心臓マッサージを受けたが、

その後死亡したと言う事だった。

新聞の死亡広告欄では彼の死因はただ「心筋症」とだけ書かれていたが、通夜の席で

拡張型心筋症と分かり、愕然とした。

10万人に3~4人しか発症しない難病と言われているが、こんな身近にも患者がいた事に驚くと共に、

何故オレに一言相談してくれなかったか?

残念だ❗️

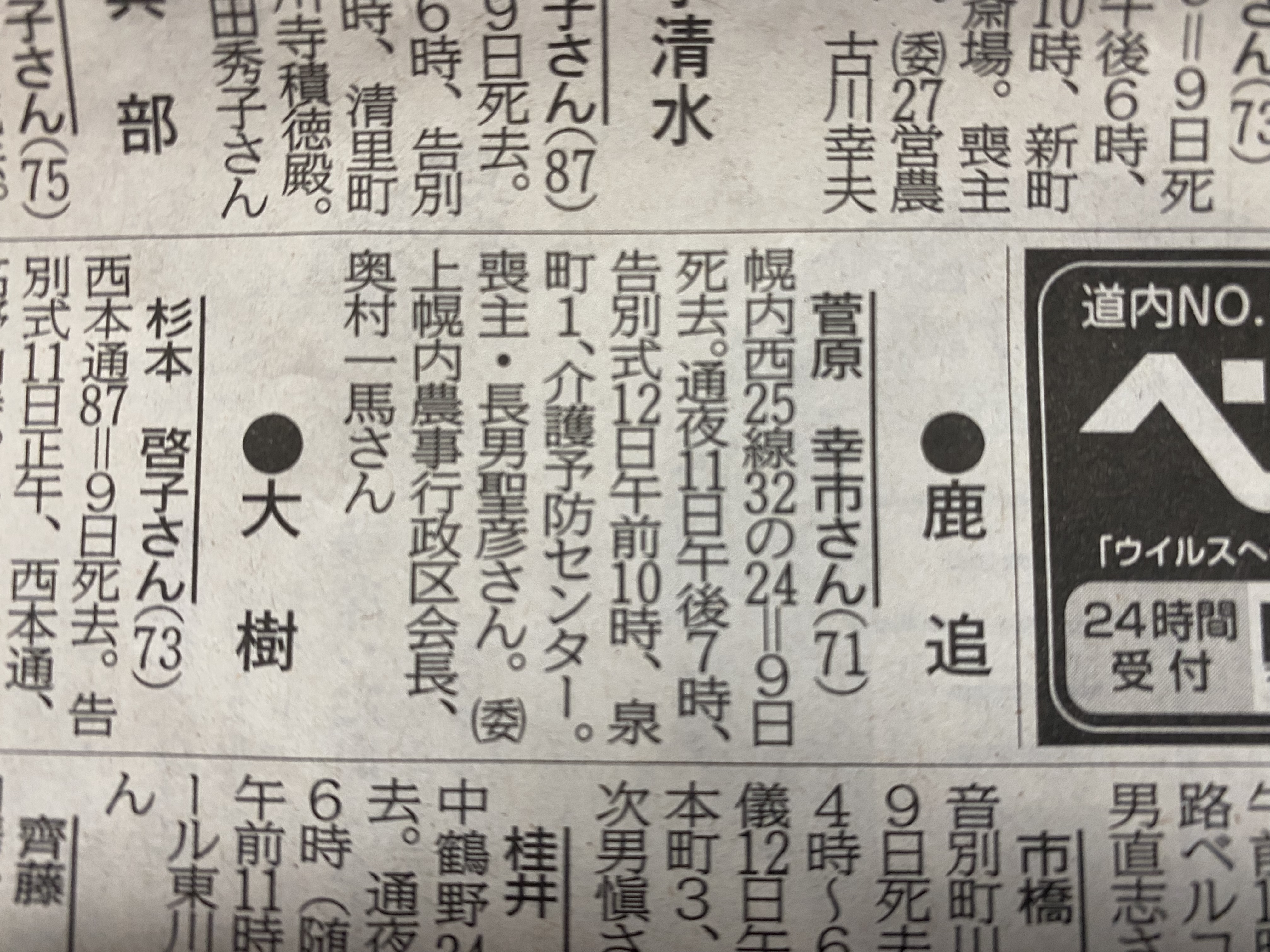

訃報

2017年5月8日拡張型心筋症治療の治験を受ける為阪大病院に入院した。

全身の健康検査のをクリアして治験が決定し、6月上旬左膝の筋芽細胞を10g採取し心筋シートの培養が始まる。

培養には7週間掛かると言う事で6月20日過ぎ一時退院した。そして、ハートシート移植の為に再入院する迄の4週間の間に、

帯農酪農科第一期生が壮行クラス会を開いてくれた際の写真だ。

一番手前でカメラ目線の男が鹿追の菅原幸市君だ

4月に行われた稚内でのクラス会へ行く為、移動は車の相乗りをするかどうか予備のクラス会を

3月27日に開いたのだが、そこにも菅原幸市君は来ていたが、クラス会は欠席するとの事だった。

彼は普段から控え目だか、その時には特段病んでいる訳でも無さそうだった。

そして昨日昼頃三人ほどの同級生から、その幸市君が亡くなったとの知らせが入ってビックリだった。

その後死因など状況連絡が相次いで入りこちらからも数名に連絡を入れる。

通夜葬儀は鹿追で行われるため、帯広組は我が家に集合し、乗り合わせて通夜に行く予定。

人生は儚い!

昨年夏には、牛乳を使ったお菓子の工房を立ち上げたばかりだったのにさぞやこころ残りだった事だろう

冥福を祈る!

くま❗️

老父が、「ポツンと一軒家」と自認する山小屋の遠景

上札内に所持する100haの山中にあるオヤジの隠れ家での事。

数日前末の妹夫婦がオヤジを伴い、山菜を採りに出かけたのだ。

山小屋に到着と同時に、タラの芽を探しに小屋の周辺(写真では小屋の右手)のカラ松林に入って間もなく、クマとバッタリ!

妹夫婦は腰を抜かさんばかりに驚いて林から飛び出す様に逃げたたそうだが、クマはクマで腹一杯⁉︎で休憩中だったか、驚いて混乱した様に反対方向に逃げて行ったそうだ。

子育て中だったらどんな事になっていたか?

寿命が大分縮んだそうだ。

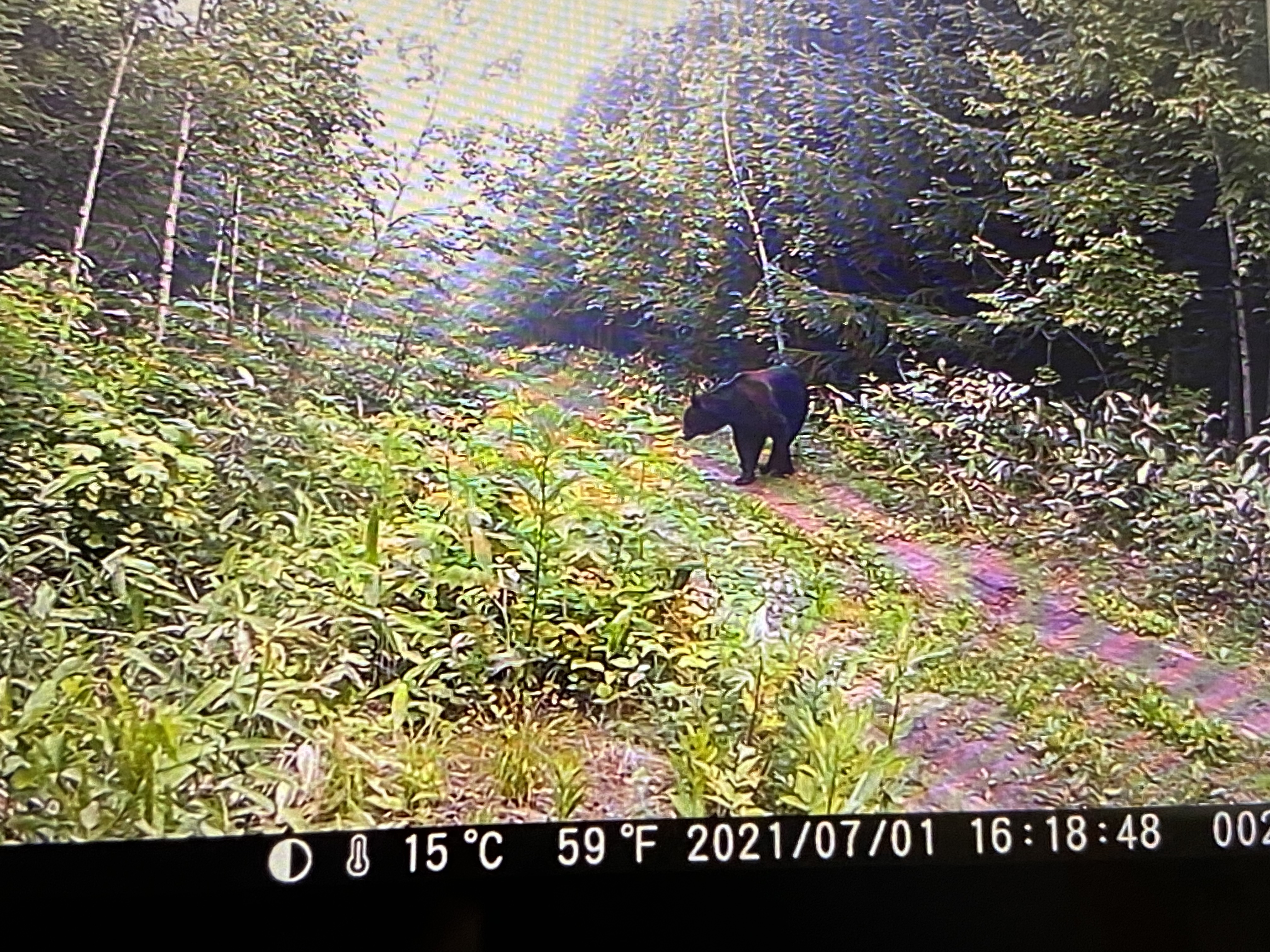

一昨年(R3年7月)には件の山小屋から70~80mの所で、うろつくクマを監視カメラが捉えている

今回は小屋から10m位の藪に入った直ぐの窪みに居たそうだ!

エゾヒグマ、悠久の昔から自由に闊歩出来ていた蝦夷地。

そこに和人が入植してはや160年。この間ヒグマは追い立てられるように、山岳地帯に押し込められ、

人間が勝手に決めた境界線を超えると害獣としてハンターや罠に命を奪われてきた。

そしてワガママな人間達は、苦労して傾斜地や沢の入り組んだ様な畠を耕すより、食いもんは外国から輸入すれば〜!

てな具合で、野生と人間の境界線は山裾から平野へとずんずん後退しているにも拘らず、人間は山菜採りだなどと平気で

野生との境界線を乗り越えて行く。

軋轢が起こって当たり前か⁉︎

しかし、クマさんと歴史談義や過去の所行のお詫びなど話し合いが出来る訳でも無し(某近隣国と同じか⁉︎)。

我々人間がクマさん達のエリアに入って行くのだから、クマさんを刺激しない様に行動しよう。